チャージバック詐欺にご注意!~あなたのネットショップを守るために~ 後編【対策・対応編】

⚠️ チャージバック詐欺にご注意!~あなたのネットショップを守るために~ 後編【対策・対応編】

前編【基礎知識編】では、チャージバック詐欺やクレジットカード不正利用による被害の実態について解説しました。

クレジットカードのチャージバック制度は、本来、正規のカード利用者を守るための大切な仕組みです。

しかし近年、この制度を悪用する悪質な詐欺行為が増加しており、ネットショップ運営者にとって大きなリスクとなっています。

前編では、実際に商品も売上金も失われるという深刻な被害例を紹介しました。

今回は、こうした被害を未然に防ぐための【具体的な対策】と、万が一被害に遭った場合の【迅速かつ冷静な対応方法】について、実例を交えながら詳しく解説していきます。

また、前編でご紹介したチャージバック被害の事例には続きがあり、適切な対応によって盗まれた商品を取り返すことに成功したケースもありました。

その経緯と、そこから得られた教訓についてもあわせてご紹介します。

被害を未然に防ぐために、そして、万が一の際にも正しく対応できるよう、ぜひ今回の内容も最後までお読みいただき、実践に役立ててください。

1.チャージバック詐欺を未然に防ぐためにできる対策

チャージバック詐欺のリスクをゼロにすることは難しいですが、

被害を未然に防ぐ確率を大幅に高めることは可能です。

ここでは、ネットショップ運営者ができる現実的な対策を4つご紹介します。

(1)高額商品の販売時には本人確認を強化する

高額商品の取引は、チャージバック詐欺師にとって「ターゲット」となりやすいものです。

そのため、高額商品を販売する際には、通常よりも慎重な対応が必要です。

具体的には、

- 購入者への電話確認やメール確認

- 初回取引の場合は本人確認書類の提出を求める

- 配送先住所とカード登録住所が一致しているかチェックする

といった対応を検討しましょう。

特に、初めての購入者による高額注文には注意が必要です。

不自然さを感じた場合には、発送を保留し、追加確認を行う勇気を持つことが重要です。

(2)不自然な注文パターンを監視する

チャージバック詐欺の多くは、通常の顧客行動とは異なる「不自然な注文パターン」を伴っています。

以下のような特徴を持つ注文には警戒しましょう。

- 深夜帯や休日に高額商品の大量購入

- 注文者の住所と配送先住所が大きく異なる

- 電話番号やメールアドレスに違和感(フリーメール+住所地との不一致など)

- 同一IPアドレスからの短時間連続注文

少しでも「おかしい」と感じた場合は、発送前に購入者へ確認を取り、リスクを回避することが大切です。

(3)配送時に受取確認を強化する

配送時の受取確認は、後のチャージバック異議申し立て時に非常に重要な証拠となります。

特に高額商品については、配送方法にも細心の注意を払いましょう。

おすすめの配送対策は以下です。

- 宅配業者による手渡し+受取サイン必須の配送を選択する

- 可能であれば「本人限定受取サービス」を利用する

- 置き配や宅配ボックス配送は避ける(サインが取れないため)

受領サインは、「誰が商品を受け取ったか」を証明するための唯一の証拠になる場合があります。

発送時にサイン必須のオプションを必ず選択するようにしましょう。

(4)決済会社との連携を強化する

決済システム側でのセキュリティ対策も、チャージバック被害防止に直結します。

特に重要なのは以下の2点です。

- 3Dセキュア(本人認証サービス)の導入

- 購入時にカード会社の本人確認(ワンタイムパスワード認証など)を必須化する

- 本人認証済みであれば、万一チャージバック申請された場合にも、ショップ側の責任が軽減されるケースがある

- チャージバック補償・不正検知サービスの活用

- 決済会社や保険サービスによっては、チャージバック被害を補償するオプションもある

- 高額商品を扱う場合には検討価値が高い

また、取引中に不審な動きがあった場合には、すぐに決済会社へ相談する体制を整えておくことも重要です。

(5)購入者の誤解によるチャージバックも想定する

チャージバックはすべてが詐欺によるものとは限らず、購入者の記憶違いや、家族・同居人による無断利用、請求名の誤認などが原因で発生するケースもあります。

このような「意図的ではないチャージバック」を防ぐためには、次のような取り組みが有効です。

- クレジットカード明細に表示される請求名をわかりやすい名称に設定する(例:「SMART-NETWORKS.JP」など)

- サブスクリプション形式の販売では、更新前にメール等で案内を送信する

- 商品購入完了メールに金額・注文番号・請求名を明記し、記録に残るようにする

このような情報を事前に明確に伝えることで、購入者側の誤認によるトラブルを大幅に減らすことができます。

まとめポイント

✅ 高額商品は慎重に、本人確認を強化する

✅ 不自然な注文には「違和感アンテナ」を働かせる

✅ 配送時にはサイン必須、できれば本人限定受取を利用する

✅ 決済セキュリティ(3Dセキュア・補償サービス)を最大限活用する

✅ 購入者の誤認・勘違いによるチャージバックを防ぐため、請求名や自動更新の案内を明確にする

こうした対策を地道に積み重ねることが、

チャージバック詐欺からあなたのWEBショップを守る大きな力となります。

2. 被害に遭った場合の初動対応

どれだけ事前に対策を講じていても、チャージバック詐欺やカード不正利用による被害が発生してしまう可能性はゼロではありません。

そのため、万が一チャージバック申請が発生した場合には、迅速かつ冷静な初動対応が非常に重要となります。

ここでは、被害に遭った直後に取るべき基本的な対応を解説します。

(1)配送記録と受領サインの確保

チャージバック発生時、まず最優先で行うべきは、配送記録と受領サインの確保です。

具体的には、

- 配送業者の伝票控え

- 配送時の受取サインの写し(電子サイン含む)

- 配送完了通知メールやステータス画面のスクリーンショット

などを、すぐに集め、保管しておきます。

配送が完了していることを客観的に証明する資料は、後の反証提出において非常に強力な証拠となります。

(2)注文情報・アクセスログの保全

次に、注文時の詳細情報やログを保全しましょう。

- 注文者の氏名、電話番号、メールアドレス

- 決済に使用されたクレジットカードの末尾番号(可能な範囲で)

- 注文時のIPアドレス、デバイス情報

- WEBサーバーやECサイト上に残るアクセス履歴

これらは、仮に後日裁判沙汰や警察相談に発展した場合にも、重要な材料となります。

可能な限り、データを削除せず保存しておくことが大切です。

(3)カード会社への迅速な反証提出

チャージバック通知を受けたら、速やかに反証資料を提出しましょう。

反証として有効とされる資料は、例えば次のようなものです。

- 商品の配送完了を証明する伝票・サイン

- 注文時のやりとり履歴(注文確認メール、問い合わせ履歴など)

- 購入時の本人確認が実施されていたことの証明(3Dセキュア通過記録など)

カード会社に対する提出期限は非常に短い場合が多いため、通知を受けたら即座に準備を開始することが重要です。

(4)警察への早期相談

状況によっては、警察への相談も視野に入れましょう。

特に、

- 複数件にわたる不正注文

- 顕著な不正アクセスや虚偽情報の使用

- 盗難カードによる悪質な取引

が疑われる場合には、速やかに警察へ相談することで、被害届や相談受理番号を取得でき、後の交渉材料となる場合があります。

また、フリマサイトやプラットフォームへの情報提供依頼を行う際にも、警察相談の事実は有効に働くことがあります。

まとめポイント

✅ 配送記録・受領サインをすぐ確保・保管する

✅ 注文情報・アクセスログを確実に保存しておく

✅ 反証資料はカード会社に迅速提出

✅ 必要に応じて警察相談を検討する

初動対応のスピードと冷静さが、その後の損害拡大防止に直結します。

「もしもの時」のために、いまから体制を整えておきましょう。

3.被害後に実行すべき具体的な追跡アクション

チャージバック詐欺によって商品を失った場合でも、適切な行動によって商品を取り返せる可能性があります。

ここでは、被害後にとるべき追加の具体的アクションを紹介します。

(1)フリマサイトや中古市場の監視・追跡

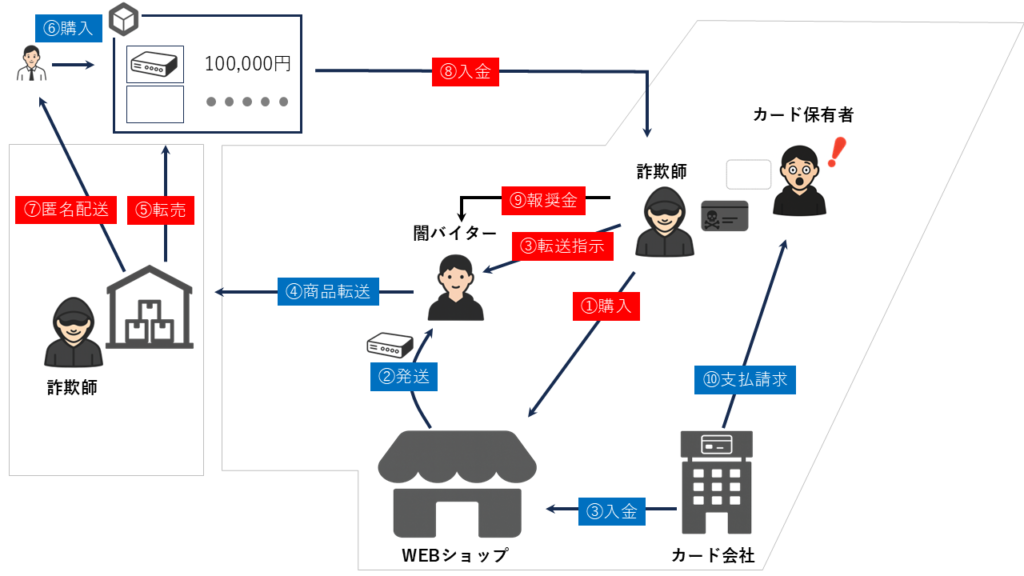

クレジットカード不正利用やチャージバック詐欺によって奪われた商品は、匿名配送が可能なフリマサイトやオークションサイトに出品・転売されるケースが非常に多くあります。

そのため、被害に遭った場合には、下記のような行動が有効です。

- 自社商品名や型番でフリマサイトを定期的に検索する

- 商品画像や説明文をもとに、自社の商品である可能性がないか目視で確認する

- 発見次第、証拠として記録(スクリーンショット保存等)しておく

できるだけ早期に発見することが、商品を取り返すための最大のチャンスです。

出品を確認した際は、むやみに直接連絡を取らず、警察やフリマサイトの運営会社と連携して慎重に対応することが大切です。

被害後もあきらめず、地道な監視を続けることで、商品を取り返せる可能性を高めることができます。

まとめポイント

✅ 被害発生後は、すぐにフリマサイトや中古市場を検索し、自社商品が転売されていないか確認する

✅ 商品名や型番などで検索し、商品画像や説明文から該当するものがないか目視で確認する

✅ 出品を発見した場合は、証拠を記録し、警察やフリマサイト運営会社と連携して慎重に対応する

✅ 商品を取り返せる可能性があることを念頭に置き、諦めずに監視を続ける姿勢が重要

失った商品も、早期対応と正しい手順によって取り戻せるケースがあります。

冷静かつ粘り強く対応しましょう。

4. さらにリスクを下げるためにできること

事前対策や初動対応を徹底していても、チャージバック詐欺のリスクを完全にゼロにすることは困難です。

そこで、さらにリスクを低減するために、日常業務の中で意識しておきたい取り組みを紹介します。

(1)自社サイト規約の整備

トラブル発生時に備え、利用規約を見直し・強化しておくことも有効です。

たとえば、規約内に次のような条項を明記しておくと安心です。

- 「第三者名義のクレジットカード使用を禁止する」

- 「不正利用が疑われる取引に対しては発送を保留・キャンセルする権利を有する」

- 「不正取引が発覚した場合には法的措置を取ることがある」

明文化しておくことで、トラブル時にショップ側の正当性を主張しやすくなります。

また、購入者に対しても「不正防止への意識づけ」が自然と働く効果も期待できます。

(2)販売チャネルの分散化

特定の販売チャネルだけに依存すると、チャージバック詐欺による影響が直撃してしまいます。

そこで、複数のチャネルを持つことでリスク分散を図ることも重要です。

たとえば、

- 自社ECサイトと大手モール(Amazon、楽天など)の併用

- 海外販売サイトとの併用

- 実店舗での販売も視野に入れる

など、販売経路を分散させることで、

万一あるチャネルでトラブルが起きた際にも、ショップ全体の運営を維持しやすくなります。

特に大手モールでは、決済セキュリティや不正検知システムが強化されている場合も多く、リスク軽減に役立つ場合があります。

まとめポイント

✅ 自社サイトの利用規約を整備し、不正抑止策を明文化する

✅ 販売チャネルを複数持ち、リスク分散を図る

地道な取り組みの積み重ねが、チャージバック詐欺リスクを最小限に抑えることにつながります。

5. 【実例紹介】盗まれた商品を取り返すことに成功したケース

前編【基礎知識編】で紹介したチャージバック被害の事例には、実は続きがありました。

本記事では、盗まれた商品を取り返すことに成功した実際の流れと、そこから得られた教訓について解説します。

(1)発見と対応の流れ

チャージバック詐欺により、商品を失ってしまった知人のWEBショップ。

しかしその後、以下のような流れで商品を奪還することに成功しました。

さて、この構図、よく見ると詐欺師側に弱点があることに気が付きます。

商品の転売は、詐欺師自身が行っているというところです。

フリマサイトには以下のルールがあります。

・販売した商品に問題があった場合、販売者は購入者からの返品要請を受け付けなければならない

・購入者からの返品要請を無視したり、不当な理由で拒否した場合は、商品が戻らなくても購入者に対して強制的に売上金が返金される

※つまり、購入者が商品をタダで手に入れる形になる可能性がある

このルールをうまく活用することで、商品を取り返すきっかけとなりました。

ここでは、実際に商品を取り返すまでに行った具体的な流れをご紹介します。

(1)フリマサイトで奪われた商品を発見

チャージバック詐欺師がよく利用するフリマサイトや中古市場をこまめにチェックし、奪われた商品を発見。

(2)警察に相談

商品を発見後、警察に相談し、正式な手続きで対応を進める準備を整えた。

(3)フリマサイト運営に事情説明

警察への相談後、フリマサイト運営にも事情を説明し、運営側に事態を把握してもらった。

(4)出品者に「盗難品の可能性がある」と通知

警察の協力を得ながら、出品者に対して「盗難品の疑いがあるため返品を希望する」と正式に通知。

(5)販売者が商品放棄、返金も成功

返品対応によるリスクを避けるため、販売者は商品放棄を選択。

その結果、フリマサイト経由で返金も受け、商品を無事に取り返すことができた。

この結果、私の知人は、失われたはずの商品を無事に取り返すことに成功しました。

(2)この実例から学べること

この回収劇から、学ぶべき重要なポイントは次のとおりです。

✅ 被害に遭ってしまったら、フリマサイトや中古市場をこまめに監視することが重要

✅ 直接行動に移す前に、フリマサイト運営や警察と連携を取るべき

✅ 商品を取り返すには、冷静で計画的な対応が必要

✅ 商品を取り返せるケースもありますが、確実ではないため、基本は被害を未然に防ぐ努力が最も重要です。

この事例は、適切な対応とタイミングがうまく重なったケースであり、

商品を回収できる可能性はありますが、必ず成功するわけではないのが現実です。

だからこそ、被害に遭う前にリスクをできる限り下げる、

そして、万が一の際には迅速・冷静に対応できる準備をしておくことが、WEBショップ運営者にとって最大の防御策となります。

💡まとめ

チャージバック詐欺やカード不正利用被害は、ネットショップ運営において避けては通れない大きなリスクのひとつです。

特に、チャージバック制度が悪用された場合、商品も売上も失うダメージは非常に深刻です。

しかし、今回ご紹介したように、

✅ 事前にリスクを想定して適切な対策を講じる

✅ 万が一被害に遭った場合には迅速かつ冷静に初動対応する

✅ 継続的に市場を監視し、必要な連携を取る

こうした地道な取り組みを積み重ねることで、

被害を未然に防ぎ、また被害が発生した場合でもダメージを最小限に抑えることができます。

また、すべてのチャージバックが詐欺とは限らず、購入者の誤認や勘違いによるケースにも備えておくことが重要です。

前編で紹介した深刻な被害事例は、後編で商品奪還に成功するケースへとつながりました。

ただし、商品を取り返せるかどうかは状況に大きく左右されるため、常に期待できるものではありません。

基本は、「被害に遭わない仕組みづくり」と「万一に備えた準備」を徹底することが何よりも重要です。

日々の運営の中で少しずつでも対策を進め、安心してWEBショップビジネスを継続できる体制を整えていきましょう!